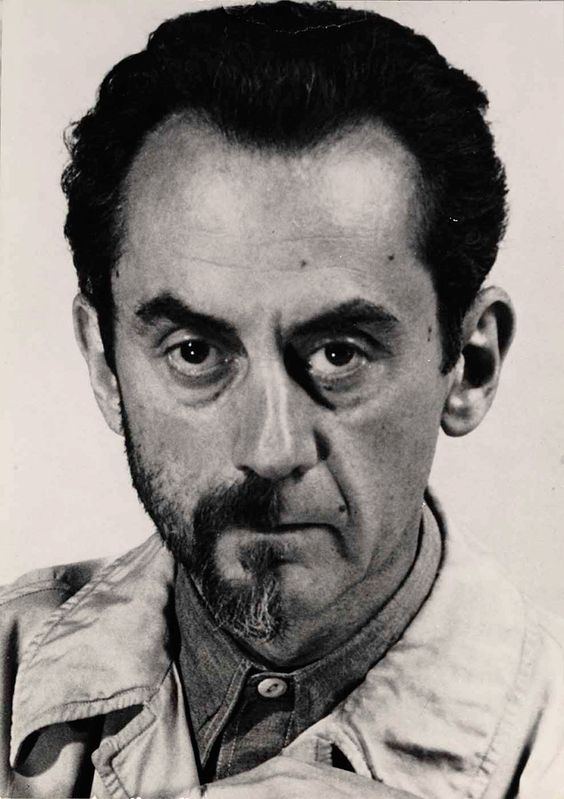

Родился в США в семье русских евреев Рудзицких, которые вскоре сменили фамилию на Рей. Изначально не получивший систематического художественного образования, Мэн Рей рано заинтересовался классическим и современным искусством, посещал авангардистские выставки в «Галерее 291», начал пробовать собственные силы как художник и в итоге примкнул к движению Дада. Параллельно он стал осваивать фотографию. В 1921 году Мэн Рей переселился в Париж, сблизился с кругом артистической богемы, дружил с Дюшаном и Пикабиа, снимал портреты художников и поэтов. Здесь же стал склоняться к сюрреалистическим мотивам и разрабатывать авангардистские фотографические техники, в том числе технику фотограммы, которая предполагает получение изображения на светочувствительной бумаге путем непосредственной проекции контуров помещенного на нее объекта, т. е. без использования камеры. Свои фотограммы сам Мэн Рей называл «рэйограммы».

Почему вы стали заниматься фотографией?

Прежде, чем стать фотографом, я много лет был художником, днажды я купил фотоаппарат, потому что мне не нравились копии моих работ, сделанные профессиональными фотографами. Примерно в то же время появились первые панхроматические фотопластинки, и можно было делать черно-белые фотографии, сохраняя при этом интенсивность цвета. Я занимался очень старательно и через несколько месяцев стал неплохим мастером. Больше всего меня интересовали люди, особенно их лица. Вместо того, чтобы рисовать людей, я начал снимать их на пленку и больше не хотел писать портреты. Или если и писал портрет, то больше не хотел добиваться сходства. В конце концов я решил, что сравнивать две вещи, живопись и фотографию, нельзя. Я рисую то, что нельзя снять на пленку, что-то из воображения, сон или подсознательный импульс. Я фотографирую вещи, которые не хочу рисовать, те, что уже существуют.

Я устал от живописи. На самом деле, как я часто говорю, чтобы подчинить себе средство выражения, надо немного его презирать. Это значит, что нужно быть таким «мастером и чувствовать себя настолько уверенно в этой области, что средство выражения само по себе должно перестать вас интересовать — и тогда оно становится обыкновенным инструментом. Я начал писать, не используя ни кисти, ни холст, ни палитру. Я начал пользоваться распылителями, пульверизаторами, сжатым воздухом. Это было чудесным облегчением: писать картину, не прикасаясь к холсту. Я писал практически в трех измерениях, потому что с пульверизатором, если мне нужна была тонкая линия, я приближался к поверхности, а когда хотел создать тень, то уходил в третье измерение. Тогда это было изумительно, я избавился от депрессии по поводу живописи, особенно острой от вечных нападок на мои абстракционистские работы. Я получил другое средство самовыражения, а после удовлетворения любопытства можно ведь было остановиться и вернуться на какое-то время к обычной живописи.

Но я продолжал снимать — делал репродукции своих работ и портреты тех, кто приходил ко мне в студию. Я надеялся, что когда-нибудь это занятие сможет меня прокормить. Все ученики задают классический вопрос: «Как вы стали успешным и знаменитым?» Я говорил с тысячами учеников, но и на десять тысяч человек едва ли найдется один, способный на это. Это требует времени и упорства и своего рода страсти, какой-то мании.

Что было Вашей страстью? Вашей манией? Такое впечатление, что для вас большое значение имеет игра.

Ну, все вертится вокруг игры. Каков мой стимул? Чего я добиваюсь? Я стремлюсь к свободе, в первую очередь. Когда мне говорили, что я опережаю время, я отвечал: «Это не я опережаю, это вы опаздываете». И продолжал делать свое дело. Я перескакивал с одной вещи на другую, занимался двумя одновременно. Работы у меня было по горло, и на жизнь мне как раз хватало. Потом, когда я приехал во Францию, я тут же познакомился со всей молодой революционной компанией, с дадаистами и всеми остальными. Я привез с собой несколько своих работ, и им показалось, что мои работы вполне соответствуют тому, что они исповедуют. Я начал с ними сотрудничать, мы издавали журналы и устраивали выставки. Теперь я говорю юнцам: «Вы же живете в прошлом, 40 или 50 лет назад. Почему вы не создадите собственное движение? Найдите новое название тому, что вы делаете, — вот что вам нужно, и не живите в прошлом». Я не историк, я всегда хуже всех в классе знал историю, опозорил своего преподавателя.

Чувствовали ли Вы себя одиноким в Америке из-за того, чем занимались?

В общем, да. Я начал писать и понемногу выставляться в 1912 году. Моя первая большая выставка состоялась в 1915 году, в галерее на Пягой Авеню. отданной молодым американским художникам, но они HJ4Xго не представляли себе, к чему я клонил.

Как называлась єта галерея?

«У Даниэля» (Danielle’s). Хозяин, Даниэль, был состоятельным человеком. у него был большой салон и много денег, и один мой друг — поэт — уговорил его открыть художественную галерею. В ней выставлялась вся Нью-Йоркская школа. Они все были славные ребята, но я двигался совершенно в другом направлении. Когда я закончил школу и начал раздумывать о том, чем заняться дальше, я решил, что буду заниматься тем. чем не следует. И это стало моим девизом.

В 1913 году меня пригласили участвовать в «Арсенальной выставке» (Armory Show), но на тот момент мне казалось, что мне пока еще нечего выставлять. И когда я пришел на выставку, я был рад, что не принял в ней участия. Там были кубистские картины Пикассо, гигантские картины Пикабии, работы Дюшана, поднялся шум из-за «Обнаженной, спускающейся по лестнице». Я однажды сказал Дюшану: «Если бы ты нс подписал холст «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», картину бы не заметили, как не заметили работы Пикабии». С тех нор я всегда даю своим работам названия. Они не объясняют произведения, но добавляют нечто, что можно назвать литературным элементом, который задает направление мысли. Конечно, это срабатывает не со всеми, но тс люди, от которых я жду отклика, откликаются.

Вы тогда показывали свои работы Альфреду Стиглицу?

Да-да, я тогда часто ходил в галерею Стиглица. Она была в нескольких кварталах от технического издательства, где я зарабатывал на жизнь работой чертежника.

Когда в галерее бывали новые выставки, я мчался туда во время обеденного перерыва. 'Это было интересно, потому что Стиглиц был потрясающим фотографом, открывшим художественную галерею, но выставлял он не фотографии, а современное искусство. Где-то в 1912 году там была выставка коллажей Пикассо — помните, несколько линий углем с закрашенными кусками газет. Еще была выставка акварелей Сезанна — почти чистый лист, с несколькими мазками цвета. Белая часть казалась элементом картины - так искусно это было сделано. Я заходил в галерею довольно часто, и мы со Стиглицем познакомились. Мы немного поговорили, но я тогда был очень молод и очень застенчив и еще ничего не добился в искусстве. Он предложил мне устроить в его галерее выставку. Я сказал: конечно, но когда у меня будет достаточно работ, — но этот момент так и не наступил. Как раз тогда я начал интересоваться еще и фотографией и использовать ее для репродукции своих работ. Я много думал о том, почему Стиглиц так интересовался современным искусством, выставлял абстракционистские работы — скульптуры Бранкузи, акварели Родена. Я думал: ну, потому что он фотограф, а фотография нс может соперничать с современной живописью. Мы никогда не обсуждали это, но мне казалось, что он хочет, чтобы фотография достигла доступного ей совершенства. По сравнению с другими фотографами он был отступником, а идея отступничества и мятежа всегда меня привлекала. Я был революционером. Я двигался дальше, все больше и больше утверждаясь в своем решении делать то, что не должен. Когда я приехал в Париж, мне сказали, что я должен оставаться верным живописи. Стиглиц посоветовал мне попросить помощи у богатого угольного барона, который купил пару моих картин на выставке. Этот человек был очень мил, немедленно выписал мне чек и прибавил, что в следующем году будет в Париже и посмотрит, что я сделал. Я предложил ему другие свои картины, но он сказал: «Нет, я хочу увидеть вашу новую работу, этого мне будет довольно».

Когда в следующем году он приехал и увидел, что я полностью поглощен фотографией и зарабатываю тысячи долларов, он сказал: «Вы же американец. Вы должны вернуться в Америку. Вы не должны оставаться в Париже и бросать живопись». Я ответил ему, что не собираюсь оставлять фотографию и что у меня масса времени на живопись. 11а фотографию я тратил всего два часа в день, этого было достаточно. Но иногда я работал в фотолаборатории и по десять часов в день, но i ому что, когда я только начинал, был очарован оптикой и химией и хотел делать все непременно сам. Меня спрашивают: «Какой камерой вы снимаете?» - а я отвечаю: «Вы же не спрашиваете писателя, какая у него пишущая машинка».

В общем, я рассматриваю камеру как в некотором роде просто вспомогательное средство. Многие художники, особенно в последнее время, начали использовать фотоаппарат - например, Уорхол или даже Энгр, который рисовал всех своих обнаженных тайком — он делал дагерротипы, а с них уже рисовал свою модель. Все художники XIX века были против фотографии, потому что боялись, что она лишит их средств к существованию. Однажды, когда Энгра спросили, что он думает о фотографии, он ответил: «Я думаю, это замечательная вещь, но этого нельзя говорить!»

Вы говорили, что были революционером даже в кругу семьи. Ваши родственники вообще интересовались искусством?

Абсолютно нет. Дело было в том, что я хотел заниматься живописью, это была страсть, я просто помешался. Не знаю, от кого я унаследовал эту страсть или от кого ею заразился. Это напоминало болезнь - запах скипидара и масла опьянял меня так, как других опьяняет алкоголь. Но, разумеется, в моей семье, как и во всех буржуазных семьях, профессия художника считалась неприемлемой. I ак что в конце концов мне пришлось уйти из дома. Я снял лачугу в Нью-Джерси, ходил на работу в чертежную мастерскую, потом возвращался домой и писал. Я устроился так, чтобы работать только три дня в неделю, остальное время я мог посвящать живописи. Я не беспокоился ни о деньгах, ни о чем-то еще, я просто хотел писать.

Вы тогда интересовались тем, что происходило в фотографии в галерее «Фото-Сецессион»?

Я видел не все их выставки. Разумеется, я знал Стейхена, который сначала был художником — точнее, декоративным художником. Он хотел быть светским художником, как и я. Я думал, что буду писать красивых дам, как это делал Сингер Сарджент. Я не интересовался фотографией, как художник — никогда. В тридцатые годы я с помощью друзей-литераторов даже опубликовал небольшую брошюру под названием «Фотография — это не искусство». Естественно, все, включая Стиглица, пытались доказать, что фотография — это искусство. С тех пор мои снимки вошли в коллекции, они выставлялись по всему миру, даже были удостоены медалей в Европе. И меня часто спрашивали: «Так что же, вы до сих пор считаете, что фотография — это не искусство?» — и я отвечал: «Ну, я сам толком не знаю, что такое искусство. Я думаю, что старые мастера не были художниками, они просто были хорошими фотографами в те времена, когда еще нс изобрели фотоаппарат». Теперь я бы сказал: «Искусство — это не фотография», — что еще больше бы сбило всех с толку.

А сейчас вы, значит, занимаетесь искусством, но используете при этом опыт своего фотографического прошлого?

Все — искусство. Я больше не обсуждаю эти темы. Все эти разговоры про антиискусство — ерунда. Если нам нужно это как-то назвать, давайте назовем это искусством. А если это отличается от всего, что было прежде, это — революция. Чтобы что-то разрушить — если мы именно этого добиваемся, — недостаточно словесного отрицания. Футуристы 1911 года призывали к сжиганию музеев, и я соглашался с ними, хотя любил старых мастеров. Для меня они были больше чем художниками, они были кузнецами, силой, например Гойя или Учелло, даже позже — Мане. Ведь эти люди обращались с кистью так, как кузнец обращается с молотком!

Ваша нынешняя работа как-то связана с фотографией'

Все связано с фотографией, потому что в итоге будет сфотографировано все, что бы ты ни сделал. Существует штук пять книжек и каталогов моих работ с цветными репродукциями, и там все — «рэйограммы», фотографии, черно-белые «рэйограммы», цветные репродукции.

Чем Вы сейчас занимаетесь ?

Вообще-то это секрет, я не люблю выставлять только что сделанные вещи, иногда я жду годами. Недавно было несколько больших выставок моей графики, литографий и гравюр, но это была ретроспектива моих ранних работ. Здесь, в Париже, люди принимают все, что я делаю. Но некоторые американские издатели хотят что-то менять, тут убрать, а там добавить. Я говорю им: «Это моя работа. Если вы хотите чего-то другого, подпишите это своим именем, создайте что-то, но не пытайтесь менять мои работы».

Я никогда сям не трогаю камеру, режиссер же этого не делает. Меня спрашивают: «Вы сами делаете снимки?» Да, всегда. Даже если кто-то другой жмет на кнопку, снимок делаю я. Вы не спрашиваете архитектора, сам ли он построил здание, а композитора — сам ли он играет свое произведение. В прошлом году я наслаждался жизнью, я не хотел создавать ничего нового, по крайней мере, для публики. То, что я выставляю, мои репродукции, то, что сделано за последние шестьдесят лет, — у этих произведений нет дат. Во Франции встречаются неглупые критики. Один из них заметил, что все работы, которые я выставлял, все репродукции, которые я издал (некоторые из них были сделаны сорок-пятьдесят лет назад), могли быть созданы сегодня!

В моей карьере нет дат. Есть — разные средства выражения. Фотография была случайностью, как живопись, или литература, или скульптура, или просто беседа, В 1963 году я написал книгу под названием «Автопортрет» (Self-Portrait) по наущению одного издателя из Нью-Йорка, которому нужна была книжка о двадцатых — тридцатых годах. Я сказал: «Я начал задолго до этого и закончил много после. Я все еще тут, как видите, время на самом деле непросто зафиксировать. Придется начать с самого начала и дойти до конца». Так что книга начинается моим рождением и заканчивается возвращением в Париж в 1951 году, после десяти лет, проведенных в Калифорнии во время войны.

Где в Калифорнии?

Я жил прямо на Вайн-стрит в Голливуде. У меня там была прекрасная студия во дворе с пальмами, колибри и цветами. Тогда я забывал, что живу в Америке, так же как сейчас забываю, что живу во Франции. Я живу в своих четырех стенах, это моя жизнь. Внешнему миру я не придаю никакого значения. Мне кажется, ддя общения или признания достаточно нескольких людей. Я могу иметь дело только с одним-двумя людьми одновременно.

Вы спросили меня, чем я занимаюсь сейчас. В общем, тем же, чем занимался всю жизнь. На выставках меня часто спрашивают: «Это ваши последние работы?» Однажды я выкрикнул: «Никогда в своей жизни я не написал “последней работы”». Я всегда подчеркиваю свою индивидуальность тем, что живу как хочу. Я придаю исключительное значение индивидуальности. В предисловии к каталогу одной из моих выставок я написал: «Эта выставка предназначена не для публики, а для одного единственного человека — для Вас здесь и сейчас». Сперва им показалось, что это чересчур сложно. Но потом они разобрались и поняли, что я имел в виду. Я никогда не думаю о том, чтобы угодить публике или вызвать ее интерес. Я презираю зрителей точно так же, как они долгие годы презирали меня за то, что я делал.

Меня часто обвиняют в том, что я большой шутник. Хороший юмор, по-моему, — необходимая составляющая успеха. В Америке, например, большая часть деятельности дадаистов напоминает газетный комикс.

Юмор у них провинциальный, нравится он только ближайшему окружению. Поэтому и не достигли они того универсального уровня, который когда-то был у европейского движения.

Почему в 1951 году Вы вернулись в Париж?

Ну, вообще-то я провел в Париже двадцать лет до войны. Потом стало невозможно жить среди немцев. К счастью, я смог уехать в Америку, иначе я бы закончил жизнь в лагере. Немцы отпустили меня, внимательно изучив мой паспорт и проверив, не был ли я замешан во Франции в политические дела. В сущности, у меня не было другого выхода, кроме как сбежать.

В Калифорнии я провел чудесные годы. Я много фотографировал и писал, я работал теперь только на себя, а не на других. Это мой идеал. Я смог написать все картины, которые задумал за десять — двадцать лет до того, — те, на которые никогда не хватало времени. Некоторые были написаны с фотографий или на абстрактные математические сюжеты, которые я использовал потому, что они созданы людьми, а не природой.

Это ведь довольно революционная идея?

Именно так. Но картин этих уже нет. В 1951 году я вернулся в Париж и случайно нашел эту студию. Я обустроился и начал все сначала, что-то вроде второй жизни. Я писал как сумасшедший с 1950 года по 1960-й.

Вы освободились от чар Америки?

Нет, это тут ни при чем. Мне казалось, что Голливуд — прекрасное место. А когда я остановился в Нью-Йорке по приезде в Америку в 1940 году, мне сделали большую мастерскую в Vogue или в Harper’s Bazaar. Я снимал моду и знаменитостей, театральных актеров и киноактеров. И тогда я сказал себе: «Я прошел через ужасную войну, и мне нужен отдых». Я собирался уехать на Гавайи или на Таити, я собирался исчезнуть. Я оставил студию в Париже, ничего не взяв с собой, не зная, увижу ли я что-нибудь оттуда снова. Многие мои картины были спрятаны в подвале, и часть из них я нашел, когда семь лет спустя вернулся за ними. Просто здесь я чувствую себя свободнее, вот и все. Есть пословица о пророке в своем отечестве. Я не стремился стать знаменитым, ничего такого, я просто хотел спокойно жить, зарабатывать и делать свое дело.

В Америке я читал много лекций, и за это хорошо платили. В Калифорнии у меня были ученики — жены кинорежиссеров, им нечем было заняться, поэтому они и хотели научиться живописи или фотографии. Была даже одна официантка, которая приходила в свободное время на уроки живописи. Она стала хорошим художником, а потом и сама преподавала живопись в университете. Я был хорошим учителем, но обычным образом никогда никого не учил. Центр искусств в Чикаго устроил мне выставку и пытался заставить меня учить. Я сказал им, что я против образования. Я мог учить только нескольких людей, причем по очереди. В мастерской в Париже у меня никогда не было больше двух учеников, обучающихся фотографии.

Билл Брандт ведь у вас учился?

Он был моим учеником. Он пришел ко мне в студию и спросил, можно ли у меня учиться. Я ответил, что ничему не могу научить, но он может смотреть и помогать. Он некоторое время крутился у меня, а потом стал фотографом, как и Беренис Эббот. Было еще три-четыре ученика, все они сейчас — знаменитые фотографы.

А другие фотографы приходили к вам, например Картье-Брессон или Брассай?

Есть фотография моя с Дюшаном, сделанная Картье-Брессоном незадолго до смерти Дюшана. Мы сидели за шахматами, и Картье-Брессон нас сфотографировал. Он послал мне ее, когда я делал последнюю выставку, со словами: «Если Вам понадобится напечатать свой портрет, можете взять эту фотографию».

Вы можете рассказать о своих отношениях с Атже?

Я его открыл! Но не считаю это своей заслугой. В двадцатые годы Атже жил в Париже недалеко от моей мастерской. У него были альбомы: он печатал маленькие кадры, вывешивал их за окно на задний двор просушиться на солнце, а как только получались снимки, складывал их в книжку. Можно было прийти к нему, купить снимок за пять франков, а он делал новый. Все они были стандартного французского размера (18x24 см). Я однажды попросил его: «Одолжи мне свои пластинки, я сделаю карточки на хорошей бумаге». Он ответил: «Нет, они недолговечны». Все его карточки выцветали на свету, потому что для фиксации были промыты соленой водой. Такие карточки фотографы выдавали своим моделям для примера, ведь долго они не хранились. Но я время от времени заходил и покупал несколько карточек. У него их были тысячи: он много фотографировал. Но про себя он говорил, что делает лишь документы для художников. Он и сам был художником, писал пейзажи. В конце концов я набрал штук тридцать-сорок его карточек и отдал их Бьюмону Ньюхоллу. Эти карточки печатают чаще других, поскольку в них есть что-то от дадаизма или сюрреализма.

Атже был простым человеком, почти наивным, можно сказать, художником-любителем, но работал он каждый день. В двадцатые годы я напечатал пару его работ в журнале сюрреалистов — например, толпу людей, стоящих на мосту и наблюдающих затмение — тогда он попросил меня: «Не подписывай там мое имя. Это всего лишь документ». В общем, он не хотел никакой известности.

Атже объяснял, почему он не хотел стать известным? Он ведь жил очень бедно.

Да, очень бедно. У него вообще не было денег. Как-то он даже работал актером — в передвижном театре, насколько я помню. Когда он умер, я был в отъезде — отправился на юг на несколько недель. В то время Беренис Эббот была моей ассистенткой. Я познакомился с ней в Нью-Йорке, когда ей было восемнадцать, тогда она была скульптором. Она приехала в 11ариж за пару месяцев до меня. Она голодала — и я пригласил ее в помощницы, у меня была масса работы. Все художники — Пикассо, Брак, Матисс — просили меня сфотографировать их работы. Когда Атже умер, она с братом пошла в мастерскую Атже и забрала его коллекцию негативов, которую потом ей удалось издать во Франции. Она была полна энтузиазма на этот счет. Через пару лет работы со мной она стала хорошим фотографом и пошла своей дорогой.

Я не хочу создавать вокруг Атже тайны. Он был простым человеком и пользовался теми инструментами, которые были у него, когда он начинал в 1900 году — старая трясущаяся камера с латунным объективом и крышечкой. Я тоже так снимал, когда все мои камеры были сломаны. Однажды я снимал без объектива. Мне надо было сфотографировать художника, я приехал со студийной камерой, со штативом, со всеми мелочами. Начал устанавливать камеру, и тут выяснилось, что я забыл объектив. 51 знал, какие линзы стоят у меня в очках, потому что сам себе их выписывал, — я хорошо разбирался в оптике. Фокусное расстояние у них было 300 мм, это я знал, но понимал, что снимок все равно получится очень смазанным. У меня нашелся моток изоленты, я примотал линзу от очков к камере и опустил черное сукно, оставив дырочку-диафрагму. Потом я откинул сукно и снова набросил его, и получил портрет Матисса — чудесный, немного нерезкий снимок с хорошо просматривающимися деталями.

Не тяжело ли бремя исторической фигуры в мире искусства?

Мне это доставляет неудобства, страшные неудобства. Меня таскают на радио и телевидение, берут интервью для газет и журналов. Разумеется, я сопротивляюсь изо всех сил. Но художник должен оставаться фигурой публичной, иначе у него не будет выставок. Я отошел от профессиональной фотографии уже двадцать лет назад, хотя, когда мне хочется снять портрет, я это делаю. Иногда я делаю карточки, но не сам. Здесь, в Париже, у меня есть две-три лаборатории, и они отлично справляются. В области печати и техники я наблюдаю большой прогресс, но его нет в творческой стороне дела.

У пары-тройки коллекционеров хранится пара сотен моих снимков, в Музее современного искусства — еще около 150 штук. Метрополитен устраивал передвижную выставку. Я сам ее не видел, но они прислали мне фотографии — одну из Пасадины, одну из Сан-Франциско, одну из Вашингтона. Я получаю все каталоги с моих выставок, а иногда коллекционеры сами занимаются фотографией и подсовывают мне пару своих снимков, вдруг я обращу на них внимание. Но это ошибка: никогда не стоит показывать свои работы рядом с работами настоящего мастера, ваши от этого только проиграют. Я никогда не выставляю свои работы вместе с художниками более великими, чем я сам. Я ценю выставки одного художника, как и аудиторию из одного человека!

Апрель 1974 года